La poesia ha il grande pregio di essere un codice linguistico altamente emozionato e sintetico. Consente quindi di attivare funzioni “superiori” senza però ridursi al processamento logico delle esperienze.

E’ immediata e stratificata. Suggestiona e risuona. In questo senso, mi sembra anche un codice linguistico profondamente moderno, in cui tuttavia la frammentazione della proposta e la velocità di fruizione corrispondono a un peso specifico dell’oggetto molto denso (a differenza di altri linguaggi, che sono più volatili e impermanenti).

Lavorando in psicoterapia con i sogni e l’immaginazione, ho fatto esperienza che, similmente, la poesia può essere un linguaggio molto utile nell’esplorazione di sé: nella mia pratica clinica individuale spesso suggerisco ai pazienti di ricorrere alla poesia (leggerla e scriverla) come strumento per entrare in relazione con il modo emotivo interno, per distinguere un’emozione dell’altra, per allenare l’empatia e l’intuizione.

Nel 2011 la Rivista di Psicologia Analitica diretta da Paolo Aite, Romano Madera e Barbara Massimilla mi ha chiesto un contributo per la monografia “Clinica Poetica”, una collezione di scritti di autori vari. Il mio articolo si è intitolato “Le parole per dirlo. Il linguaggio poetico come fune verso l’inconscio”.

Negli anni seguenti, ho portato la mia riflessione sul tema della relazione tra poesia e inconscio in diverse giornate di studio e divulgazione di cultura psicanalitica junghiana.

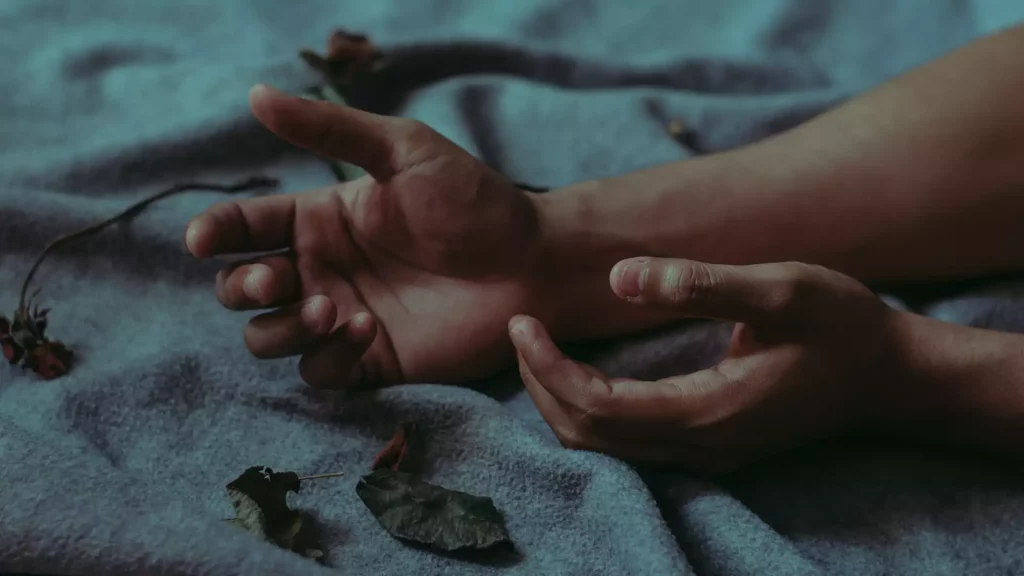

Dal 2017, in collaborazione con lo Studio Associato Elidea, ho ideato e condotto laboratori di poesia, all’interno di percorsi di cura e integrazione sociale a favore di donne vittime di violenza.

Come racconto di quella esperienza, inserita in un più ampio progetto di lavoro psicologico in natura, è nato il capitolo “La cura del bosco” del volume “Green Care. Un contributo delle comunità terapeutiche”, edito nel 2022 da Alpes Italia.